フリーランス・個人事業主・法人などの、働く人に毎年やってくる確定申告。

ぼくが初めて確定申告をしたのは、まだ会社員だった2017年。

「個人事業主として独立する!」という未来を見据え、早く慣れるために確定申告を始めました。

2017年分と2018年分は紙で提出したんですが、、、

- 税の計算

- 間違いがないか確かめる作業

- 間違い箇所の修正

これらが控えめに言っても「超絶面倒!で」、めちゃ時間もかかりました(汗)

確定申告を初めてやるときって、結構な勉強が必要でして。

特に紙でやる場合。

申告用紙を用意するところから始まり、意味のわからないことググりまくって「控除?所得?なにそれ??」

とかひとりで言いながら集計・計算して書き込んで。

これ、実際にやってみると予想以上に大変な作業で、なんとか作成して送信したものの、超絶疲れ果てました。

初めて1人でイチから調べて紙で確定申告するのって、、、すんごい労力なんです(汗)

ですがそんな中出会ったのが、、、

パソコンでできる確定申告「e-Tax(WEB版)」!

e-Taxは超絶面倒な確定申告をカンタン&楽にしてくれる神ツールでして、使った結果「紙でやるより100倍楽!」(笑)でした。

ほんと世界が変わりました。

パソコンに出てくる画面に沿って入力すればいいだけだし、解説なども随時確認できるので、全て一から自分でググらなくてもいいところがすっごく楽!!

さてさて、そんなことを言ってたぼくもいよいよ、、、

確定申告提出回数7回!

経験もそれなりに豊富ww!

そんなぼくがe-Tax(WEB版)について、なるべくわかりやすく&うるさくなりすぎないように解説していきます。

なのでこの記事を読めば、、、

- パソコン(Mac)で確定申告するときの、全体的な流れ

- 必要なもの

- パソコンに必要な事前準備

+

確定申告するための事前準備

+

確定申告書を作る必要最小限の方法

こんなことがわかります。

つまり、、、

「確定申告って、マジでよくわかんないんだよなぁ。。」という状態からでも、紙でやるよりはるかに楽に確定申告書を作れます!

この記事では特に税に関しての詳しい解説はしてませんが、必要な情報はパソコンで進めて行く中で随時画面に解説が出てきますので、無問題(^o^)/

さっそくいきましょ!

【参考:e-Tax・税についてのサイトまとめ】

ぼくがこの記事の執筆時に参考にしたサイトを、ちょっと余計かもしれない(笑)アドバイスを添えて貼っておきます。必要に応じてご活用下さい(^o^)/

- 確定申告や税の教科書は国税庁のサイトが一番!

正直初めて見ると、わかりづらい箇所もあると思いますが(本音ですみません)、それでも事実上一番の教科書なので。

わかりづらいと言うより、慣れるまでが大変なだけ(汗)

→【確定申告・還付申告】(国税庁)

→令和6年分確定申告特集(国税庁) - パソコンからの確定申告が利用できない場合もありますので、『ご利用ガイド(令和6年分 確定申告書等作成コーナー)』のタブ「ご利用になれない方」から確認してください。

(直接リンクを貼るとエラーになるので、このように紹介してます。) - e-Tax(WEB版、SP版、ダウンロードして使う版、受付システム)のより詳しい内容は、国税庁のこれらのページをご覧ください。

→e-Tax 国税電子申告・納税システム(国税庁)

→ご利用の流れ(国税電子申告・納税システム e-Tax)

→各ソフト・コーナー(国税電子申告・納税システム e-Tax) - 確定申告書等作成コーナーの「よくある質問」をまとめておきます。年ごとに別々のページですので、これから作成する年分のリンクを必要に応じて参考にして下さい。

→令和6年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問(国税庁)

→令和5年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問(国税庁)

→令和4年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問(国税庁)

→令和3年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問(国税庁)

→令和2年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問(国税庁)

→令和元年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問(国税庁)

【事前補足】

※この記事ではMacを使って進めて行きますが、手元のWindowsで見たかぎり、ファイル名や対象ブラウザが違うだけで、画面遷移などはほぼ一緒っぽいので、Windowsの方にも参考にして頂けると思います!

また本記事は基本的に令和6年分の確定申告時の画面遷移・内容を紹介してますが、「e-Taxをマイナンバーカード方式で利用するための情報登録」の章だけはどうしても状況が再現できないので、ここだけはぼくが初めてe-Taxで確定申告したときの画面と内容をそのままのせてます。(古い内容でも役に立つ可能性があると思い、のせました。)

この点だけご承知おき下さい(^o^)/

パソコン(Mac)で確定申告をする概要

パソコンでの確定申告は、以下3ステップでできます。

- パソコンに必要なものをインストールし、パソコンを確定申告できる状態にする

- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー(というWeb上にあるツール)」で、必要な確定申告書類を作成

- e-Taxというシステムを利用して、確定申告書を提出!

ひとことで言えば「パソコン使ってWeb上で確定申告書を作り、自分の管轄の税務署へ確定申告書を提出する」という、カンタンな流れです。

ちなみに提出方法はおおよそ4種類ありまして、、、

- マイナンバーカード+スマホ or ICカードリーダライタを使用して、e-Taxで提出

- 税務署から発行されたID・パスワードを使い、e-Taxで提出

- 家やコンビニのプリンターで書類を印刷し、郵送

- 税理士に依頼して代理送信してもらう

こんな感じ。

だから必要に応じて、、

- パソコンで確定申告書作成→パソコンで提出

- パソコンで確定申告書作成→紙に印刷して、郵送で提出

することができます。

この記事では①の、、

マイナンバーカード+ICカードリーダライタを使った方法で進めます!

ただどの方法を選んでもこのあと紹介する「確定申告書等作成コーナー」に提出方法の説明もちゃんとありますので、ご安心下さい。

※ちなみに②はマイナンバーカードとICカードリーダライタが普及するまでの一時的な措置とのことです。

なので「いつかは使えなくなるのかもしれない」ということは、頭に入れておいた方がいいかもです。

→参考:e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 < e-Tax利用の簡便化について教えてください。(国税電子申告・納税システム e-Tax)

パソコン(Mac)で確定申告するのに必要なもの

パソコンで確定申告をするのに必須のものは、以下3点↓↓↓

- パソコン

- Adobe Acrobat Reader

→無料のアプリ - e-Tax(WEB版)

→これも無料

あとは前述した提出の方法に応じて、、、

- マイナンバーカード

- マイナンバーカードの読み取りに対応してるスマホ、ICカードリーダライタ

- 税務署から発行されたID・パスワード

- プリンター、封筒、切手、クリアファイルなど

こんな感じのものが必要になります。

この記事では「マイナンバーカード+ICカードリーダライタ」を使った方法で進めていきますので、必要なものはこの5つ↓↓↓

- パソコン

- Adobe Acrobat Reader

- e-Tax(WEB版)

- マイナンバーカード

- ICカードリーダライタ

これらについて、ちょこっと解説します。

パソコン

パソコンで確定申告をする際の推奨環境を、確認しましょう(^o^)/

使えるブラウザはWindows・Mac共にまぁまぁ限定的ですが、厳しい要件ではありません。

Adobe Acrobat Reader

作成した確定申告書関係の書類を、PDF形式で保存するときに必要になります。

Acrobat Readerは無料でダウンロードできますし、パソコンで確定申告を進めていく中でダウンロードできるので、事前準備しなくても大丈夫!

なのでここにリンクは貼りません。

必要な場合は確定申告の流れでダウンロードしましょう。

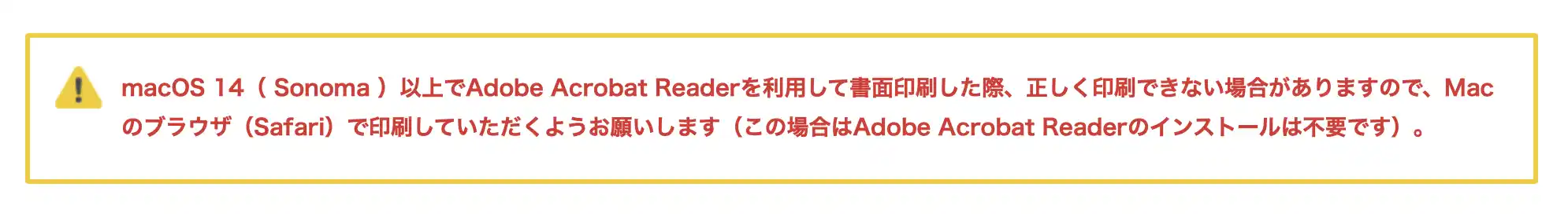

ただし、前章で紹介したリンク『PC推奨環境(確定申告書等作成コーナー)』のMacの推奨環境のとこにこんな注意書きがあります↓↓↓

macOS Sonoma以上で書面印刷したい場合は、このことも念頭に入れておきましょう。

e-Tax(WEB版)

これはパソコンにソフトをインストールせず、WEB上(ブラウザ上)で確定申告を利用できるようにするためのもの。

今の時点では特に意識しなくても流れに沿ってやっていけば大丈夫なので、これ以上の説明は省きます。

マイナンバーカード、ICカードリーダライタ(必須ではない)

確定申告書を提出する方法は数種類あるので絶対に必須のものではないですが、この記事と同じように、、、

e-Taxでマイナンバーカード方式で確定申告書を提出する

場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要になります。

※確定申告書を印刷して郵送で提出する方や、税務署でID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)の交付を受けている方は、マイナンバーカードもICカードリーダライタも必要ありません。

ただぶっちゃけ世の中的にも役所的にも「電子化しよう」という波がきてますし、マイナポータルでも使えるので、マイナンバーカードとICカードリーダーをゲットするのはありだと思います。

ただしマイナンバーカードの読み取りに対応したスマホをお持ちなら、ICカードリーダライタは必要ありません!

で、ICカードリーダーは「マイナンバーカードに対応しているもの」が必要です。

詳しくは『マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧(公的個人認証サービスポータルサイト)』で確認しましょう。

ちなみにぼくは、MacでもWindowsでも使えて値段もリーズナブルだった『ACR39-NTTCom』を使ってますが、今は販売終了してるせいか値段がかなり高いです。

今だとこれあたりがいいかなと↓↓↓

他にもSDカードをさせるものとか色々ありますので、ご自分にとって最適な製品を選ぶといいでしょう(^o^)/

補足:明細

あとは確定申告に必要そうな明細や書類も、手元に全部用意しておくとスムーズです!

確定申告書の作成を進めていく中でわからない項目などがあっても、表示されてる画面内で随時説明を見れるので、それを見ながら都度用意するのもあり。

そこはお好きなスタイルで(^o^)/

ちなみに確定申告に必要な明細は、人によってもめっちゃ変わります。

でもそれだけだとわかりづらいと思うので、ぼくが会社員やってたときやブロガーである現在、確定申告に必要な書類を紹介します↓↓↓

- 会社からもらった源泉徴収票

- 給与明細

- 副業などの報酬の明細書

- 雑所得や一時所得の明細書

- 仮想通貨の「年間取引報告書」「仮想通貨取引計算書」

- 経費の領収書

→ドメイン代、サーバー代、ツール代、勉強に使った書籍代、報酬の引き落とし手数料など - 実際に支払った「医療費の領収証や医療費のメモ」 or 市役所や区役所などから送られてくる「医療費のお知らせ」

- セルフメディケーション税制対象商品のレシート(領収書)

- マンションに入居するときに契約した火災保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」

- 生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」

こんな感じ。

ほんとこれは人によって変わります。

だから確定申告自体初めてでよくわからない場合は、、、

- 仕事関係の領収書やレシート

- 仕事以外でお金を稼いだものに関係する領収書やレシート

- 自分や家族が払ってる各種保険の領収書や証明書

- 家が自分の持ち家なら、それに関連するもの

こんな感じでイメージして、思い当たるレシート・明細書・書類を集めておくといいでしょう(^o^)/

パソコンで確定申告する事前準備

それじゃまずは、パソコンで確定申告できるようにしていきましょう!

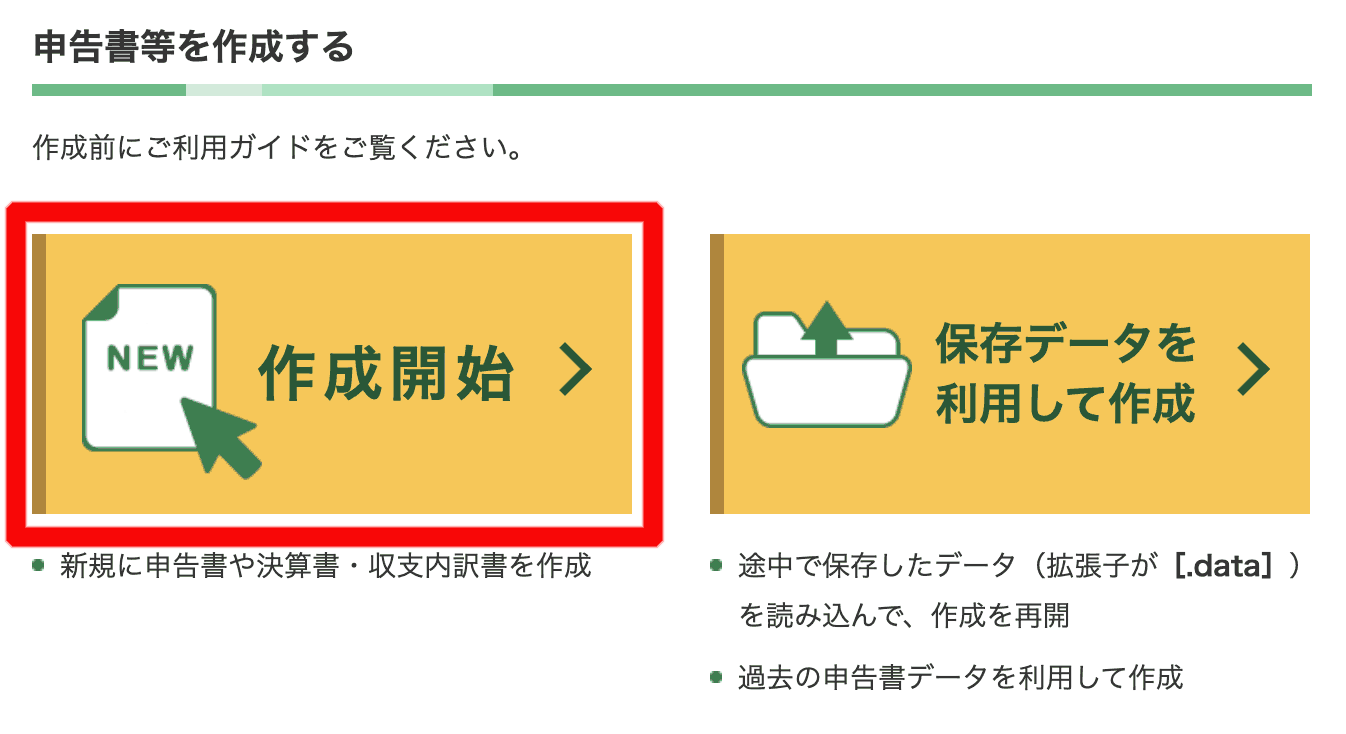

『国税庁 確定申告書等作成コーナー』に行きます。

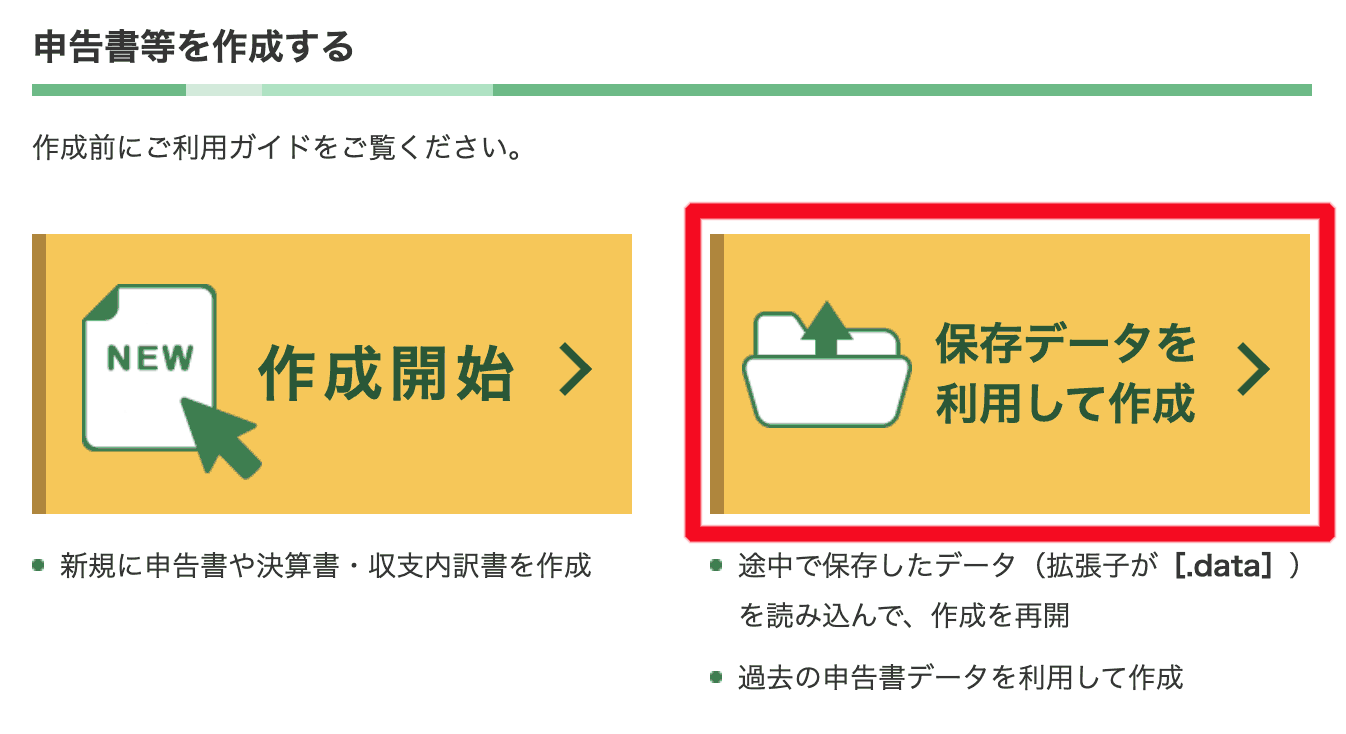

画面真ん中あたりに、このような表示があります↓↓↓

初めて利用する場合、左の赤枠「作成開始」をクリックします!

※次の年からは、右側の「保存データを利用して作成」をクリックして、今年の確定申告の最後の最後で保存するファイル(入力した金額をクリアした状態のファイル)を読み込むと、、、

- 今年入力した会社名などがそのまま入力された状態

- 金額が空白の状態

で始められるので、楽ちんです!

頭の片隅にでも(^o^)/

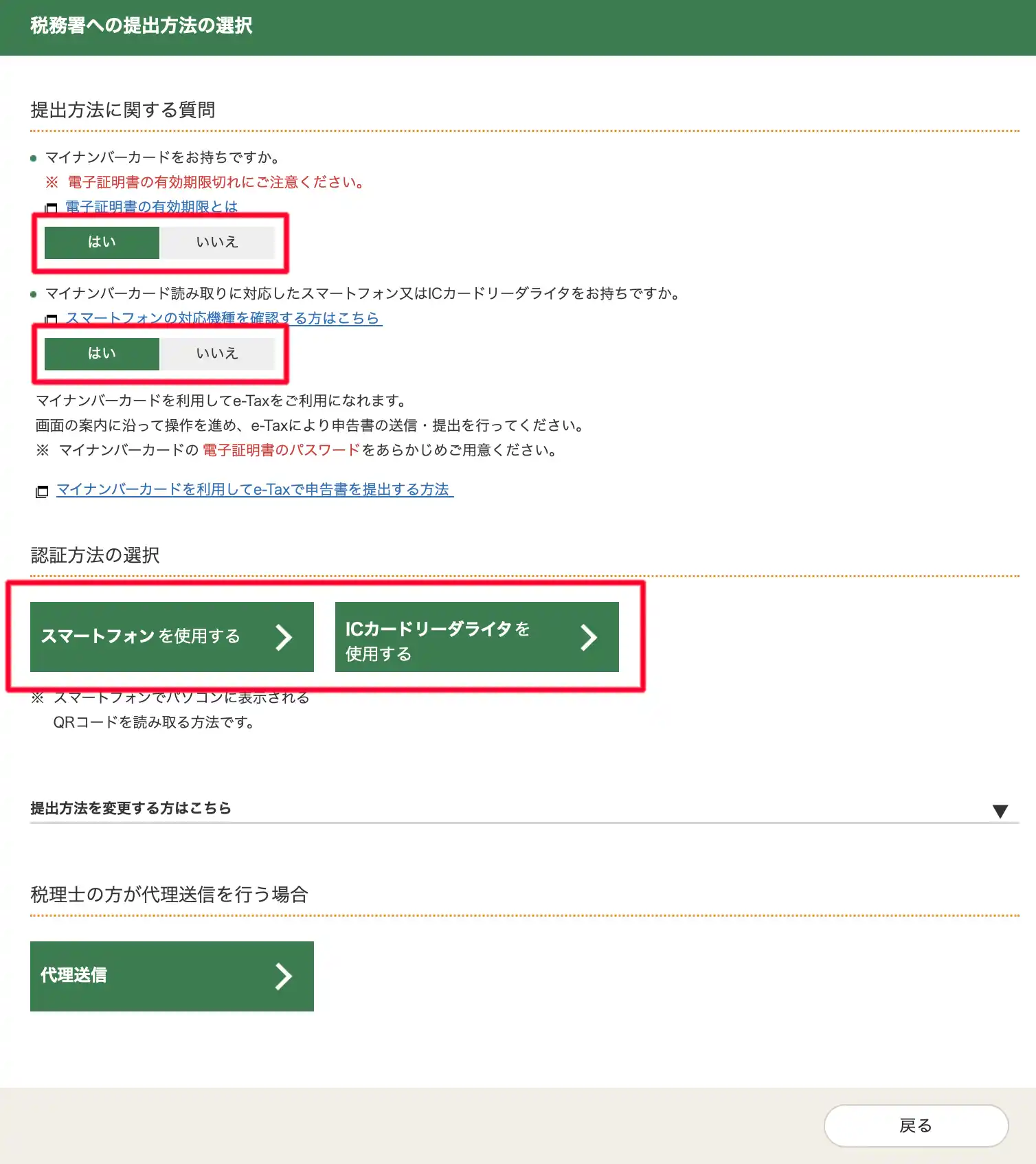

確定申告書の提出方法の選択

すると質問が表示されますので、ご自分に該当するものをどんどん選択してください。

「はい」「はい」で進めると、上記の画面になります。

繰り返しになりますが、この記事では「マイナンバーカード+ICカードリーダライタを使った方法」で行きますので、上から3つ目の赤枠は「ICカードリーダライタを使用する」を選択して進めます。

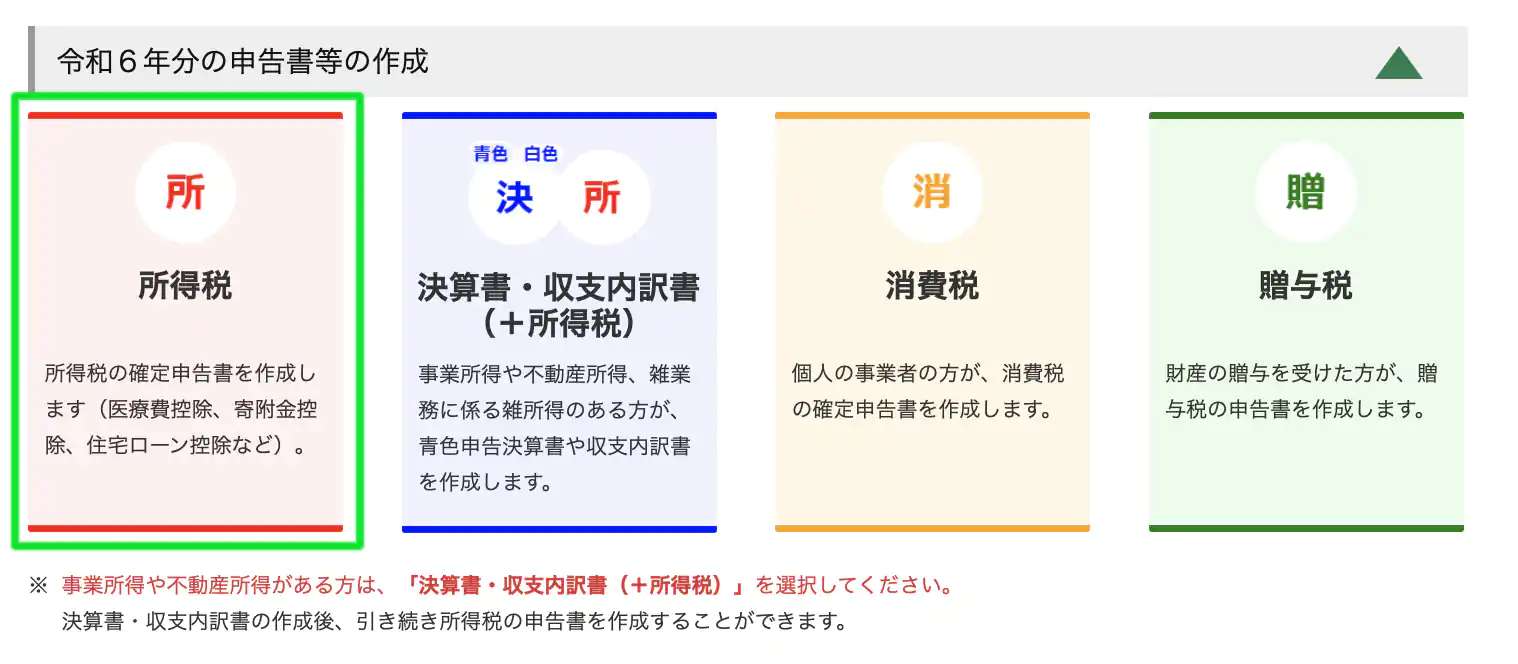

作成する確定申告書を選択する

すると、、

最新の「令和6年分の申告書等の作成」をクリック!

するとこのように申告する税の選択画面が出てきますので、申告したい税を選択します↓↓↓

この記事では一番左の緑枠「所得税」をクリックして進みます。

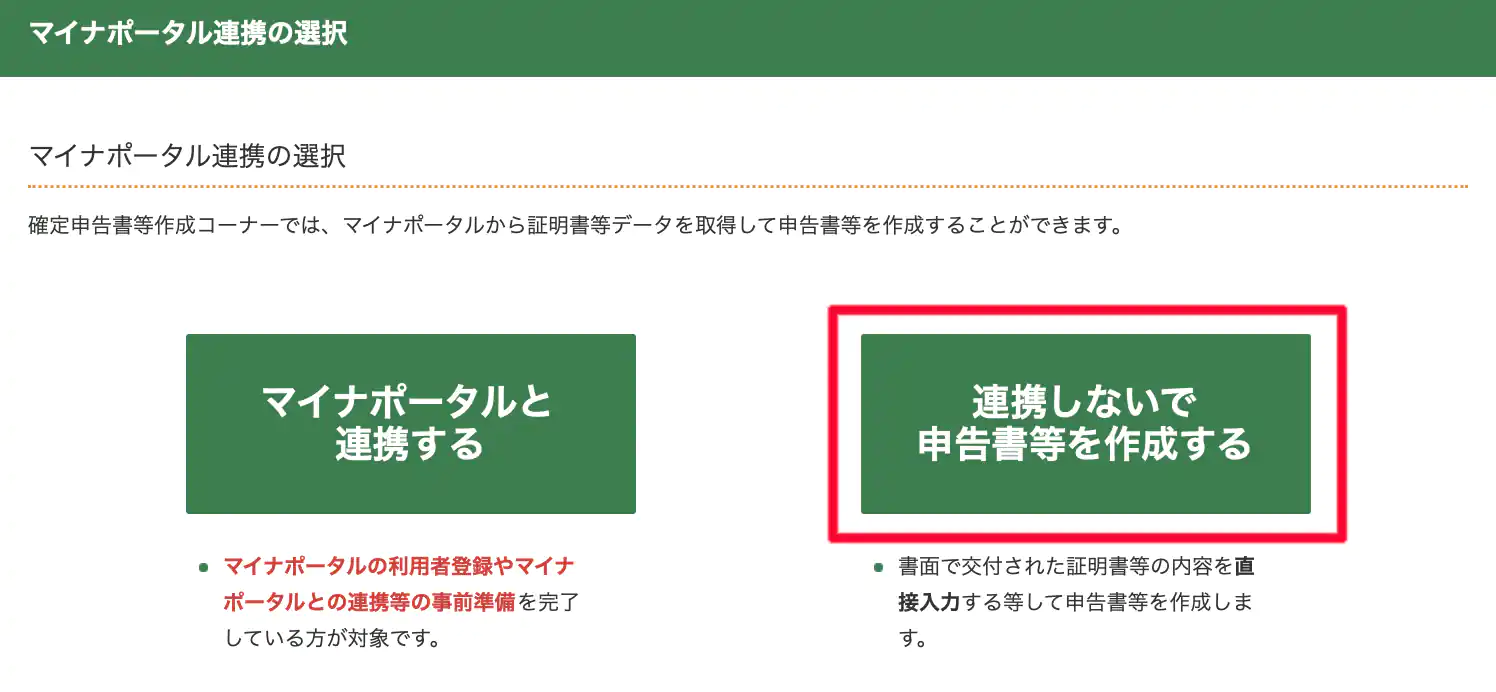

マイナポータル連携の選択

すると、、、

マイナポータルと連携するかどうかの画面になります。

※連携すると得られるメリットなどは、画面左下にある『マイナポータル連携の概要はこちら』から、確認できます。

興味がある方は、見てみてください。

一般的に連携するとメリットは多いですが、マイナポータルの利用者登録やその他事前の登録がまた別に必要になって手間がかかりますし、あなたにとってもぼくにとっても必須な作業ではありません。

ですのでここでは「連携しないで申告書等を作成する」を選択し、画面右下の「次へ進む」クリックで進めます。

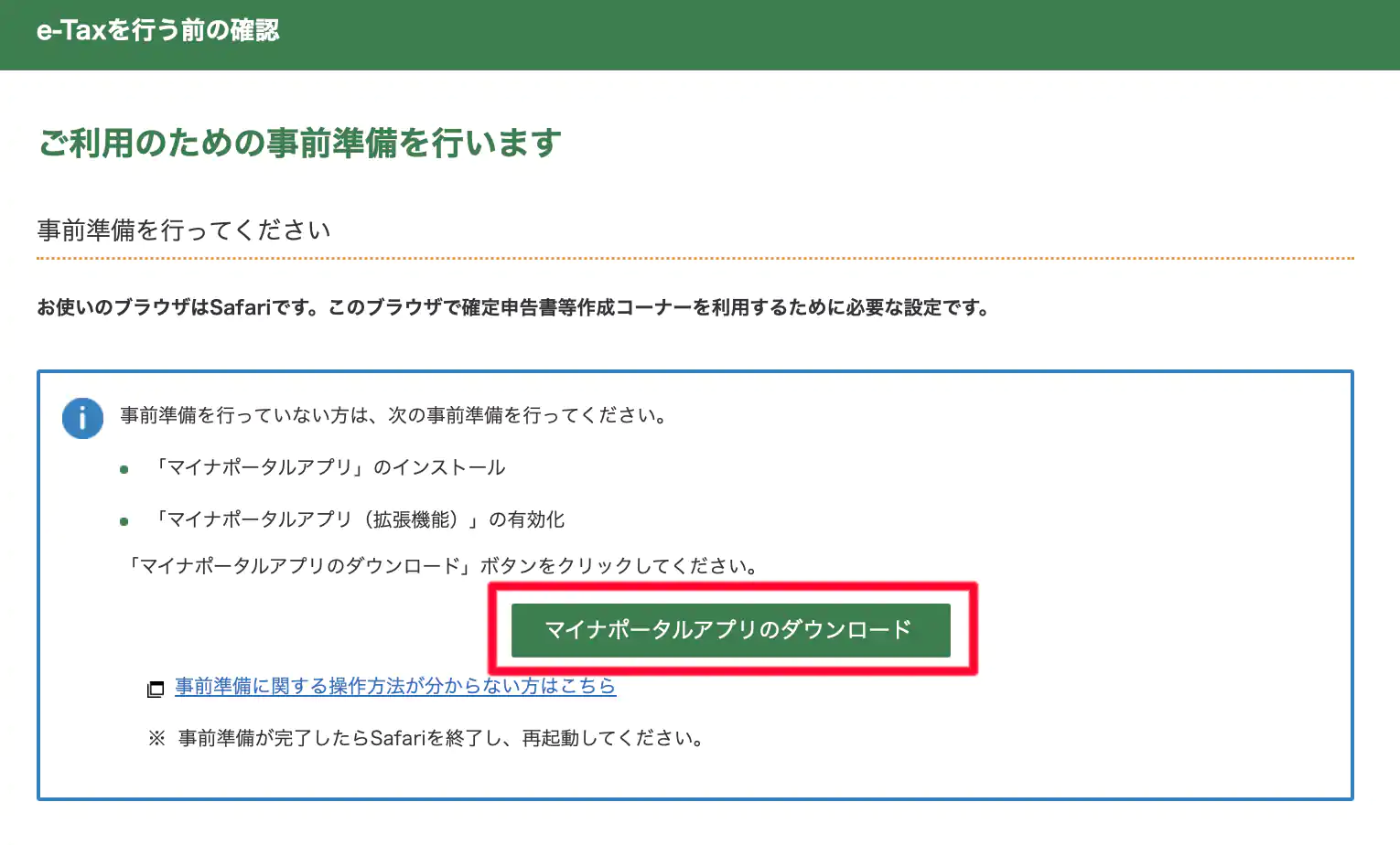

マイナポータルアプリのダウンロード→インストール

すると確定申告書等作成コーナーを使うために必要な、事前準備の画面になります。

上記画面の下に推奨環境の表示がありますので、確認しましょう!

その後、赤枠「マイナポータルアプリのダウンロード」をクリックします。

※ちなみにこの「マイナポータルアプリのダウンロード→インストール」は毎年やる必要があります。

すると「MynaPortalAppSetup.dmg」がダウンロードされますので、これをダブルクリック!(もし空のウィンドウが開いていたら、閉じてOK」)

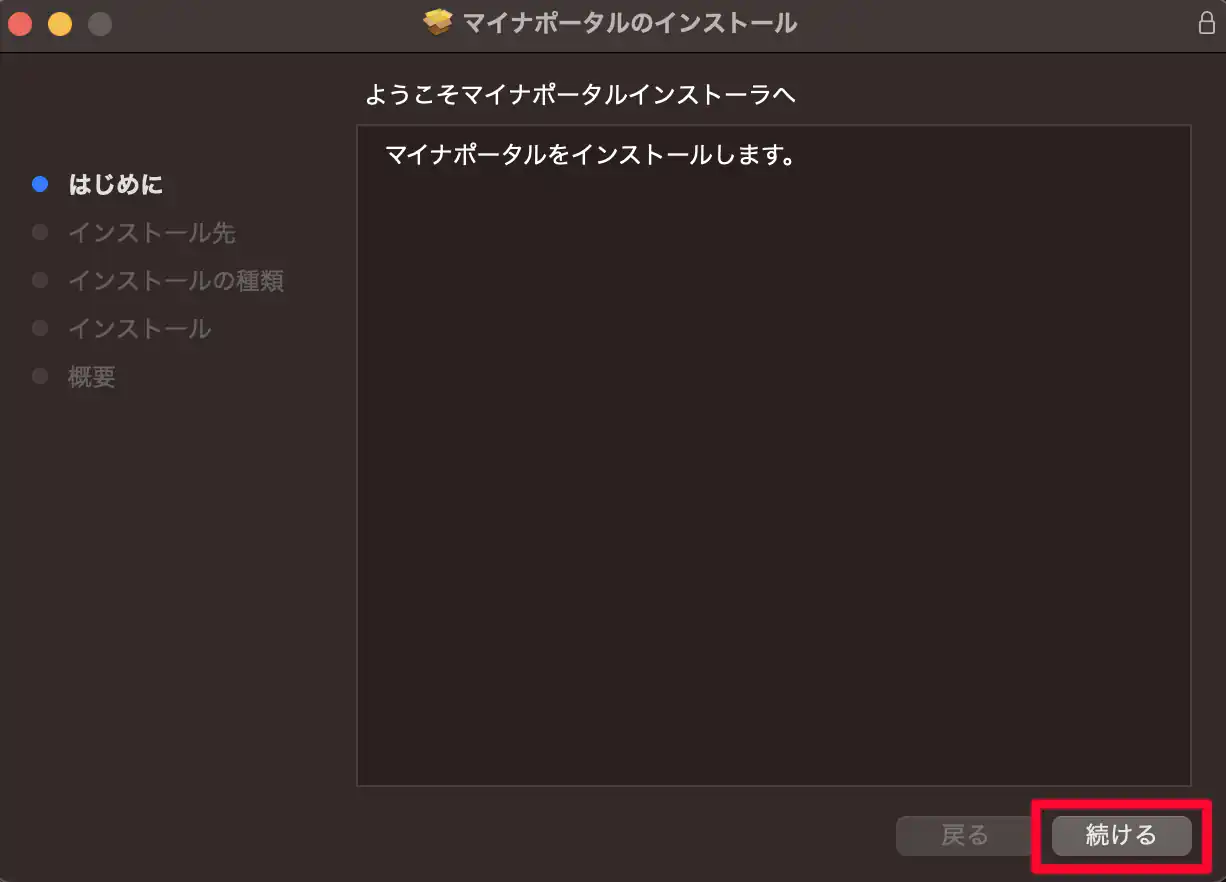

「MynaPortalAppSetup.pkg」が出てきますので、これもダブルクリック!

マイナポータルアプリのインストール画面になりますので、「続ける」

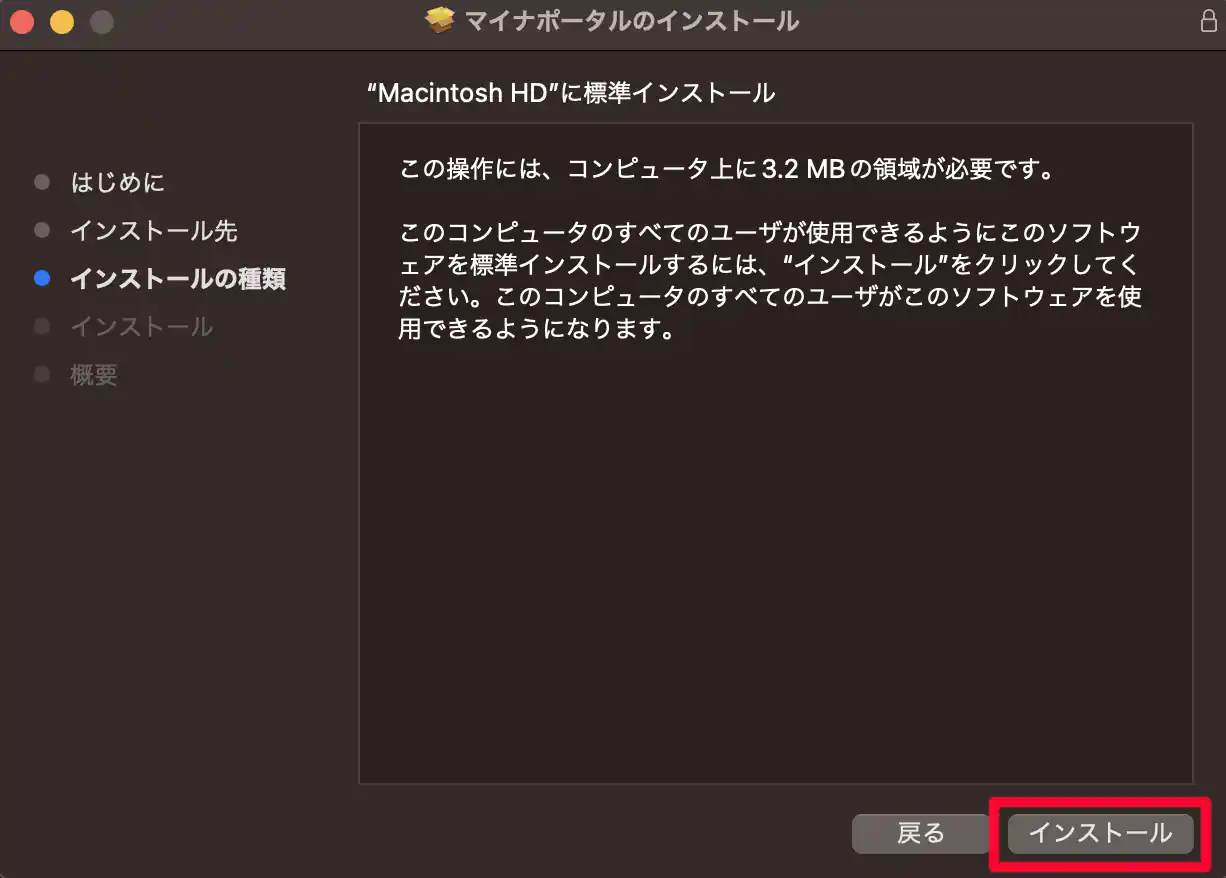

右下「インストール」クリックします。

パスワードの入力を求めらる場合は入力して進めます。

すると、

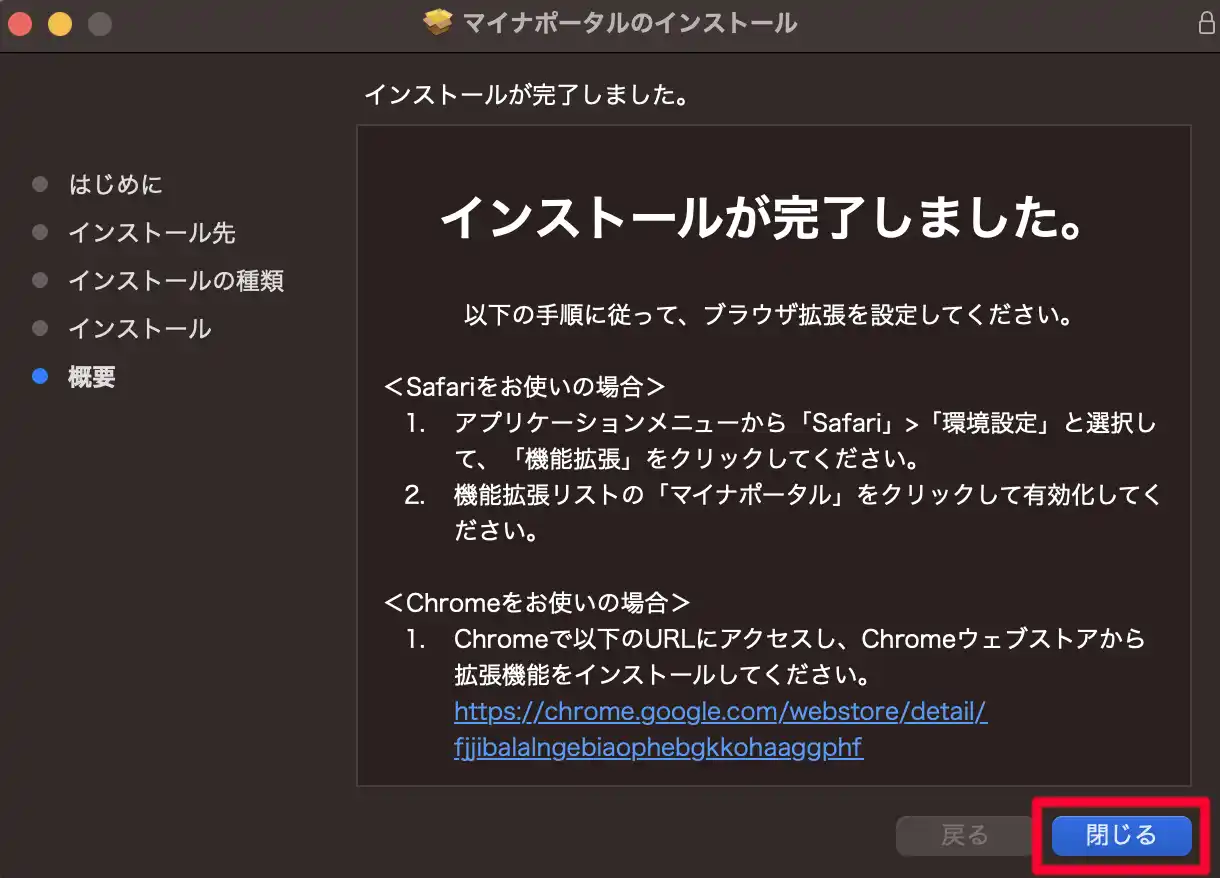

これでインストールが完了します。

この画面にこれからやることが書いてあるので、一読することをおすすめします。

※MacではブラウザはSafariのみが推奨環境です。

ChromeとFirefoxの場合の説明があるのは、おそらくこの説明画面がWindows版と同じものを使っているためかと思われます。

そしたら「閉じる」をクリック。

インストーラはそのままでも捨てちゃってもOK!

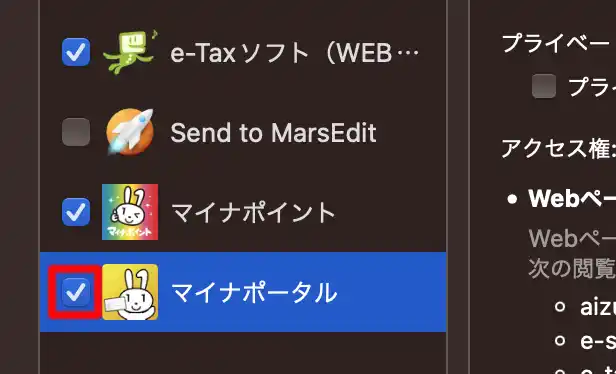

で、Safariの「設定」→「機能拡張」の、、、

「マイナポータル」にチェックを入れましょう!

そしたらここで一度Safariを終了し、手動で再度開いて再起動します。

これでマイナポータルアプリの準備はOK!

e-Tax利用のための登録状況の確認

では今開いたSafariから、さきほどまで開いていた『確定申告書等作成コーナー(国税庁)』の画面「ご利用のための事前準備を行います」まで戻って下さい。

OKでしょうか?

それではこの画面を下にスクロールすると、、

- 推奨環境

- AppleシリコンMacの注意点

- 利用規約

などがありますので、目を通しましょう。

そしたら画面右下にある「利用規約に同意して次へ」クリック

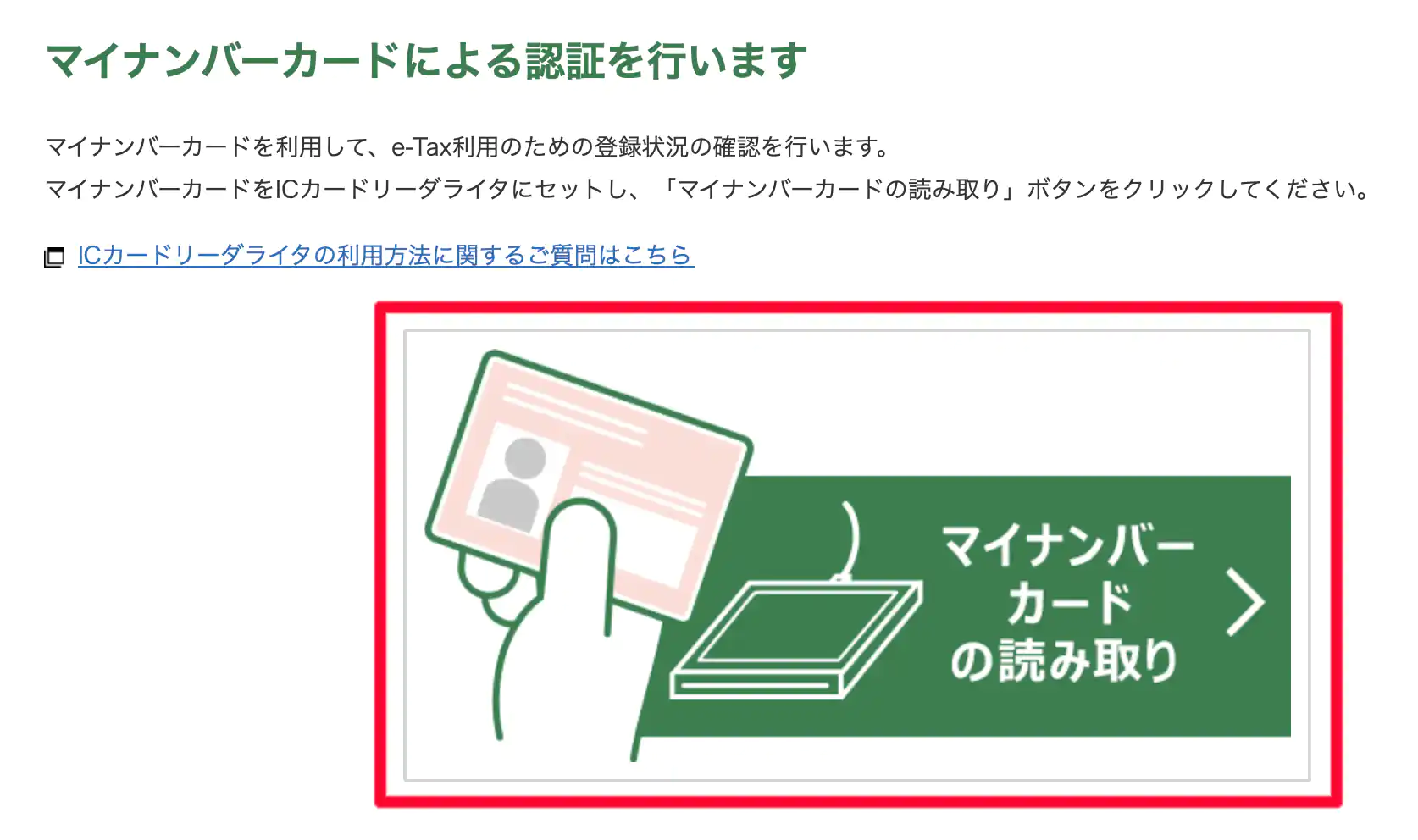

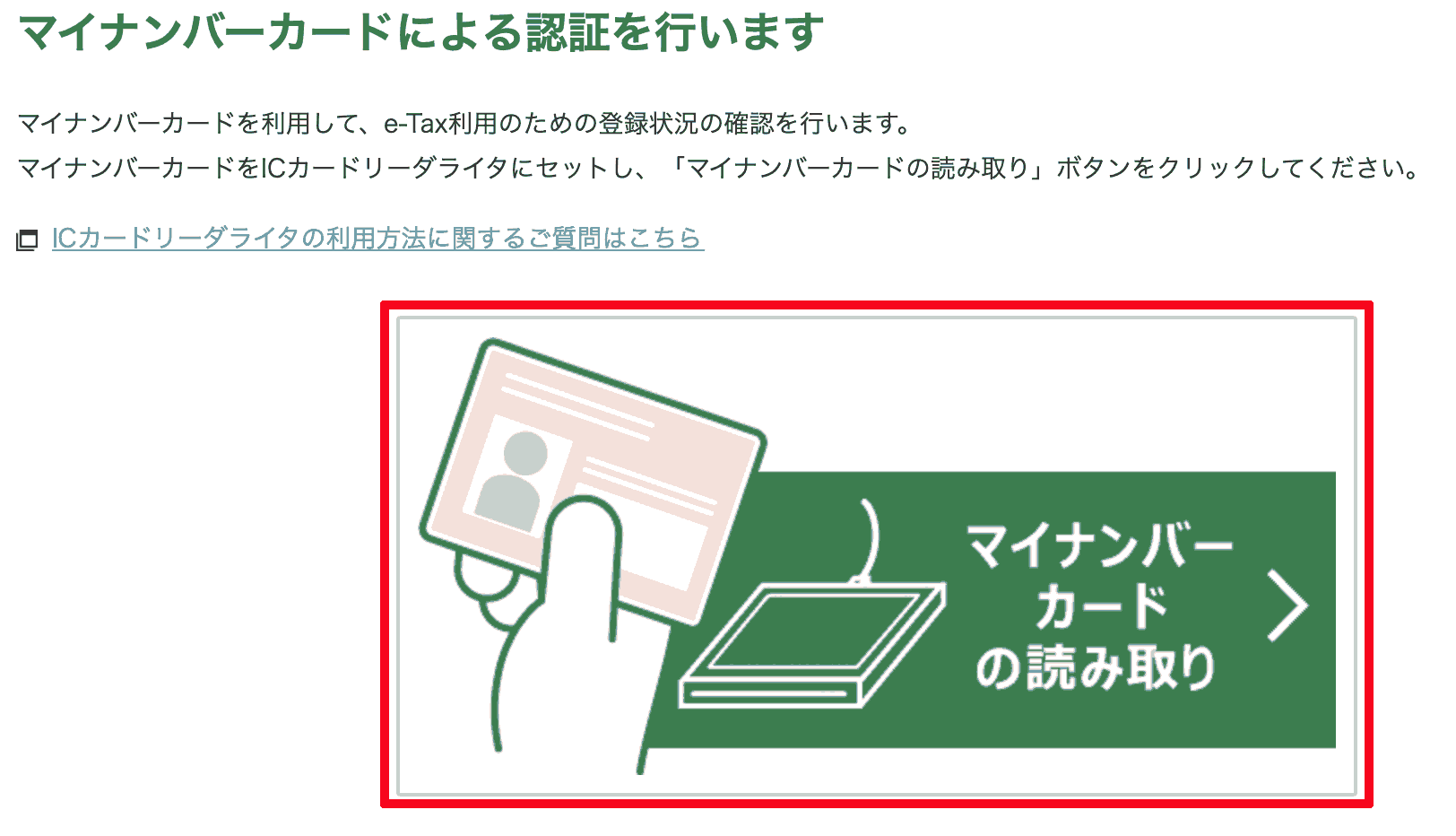

マイナンバーカードによる認証の画面になります。

ICカードリーダライタを接続し、赤枠部分をクリックすると、パスワード入力画面になりますので、入力して進みます。

※もし、リーダライタと接続できなくて「ドライバ再インストールして下さい」みたいな表示が出たら、パソコンの再起動をおすすめします。

ぼくはこれだけで解決しました。

あとはパソコンを電源に繋いでみるとかも、効果あるかもしれません。それでもダメなら、ドライバの再インストールを試せばいいかなと!

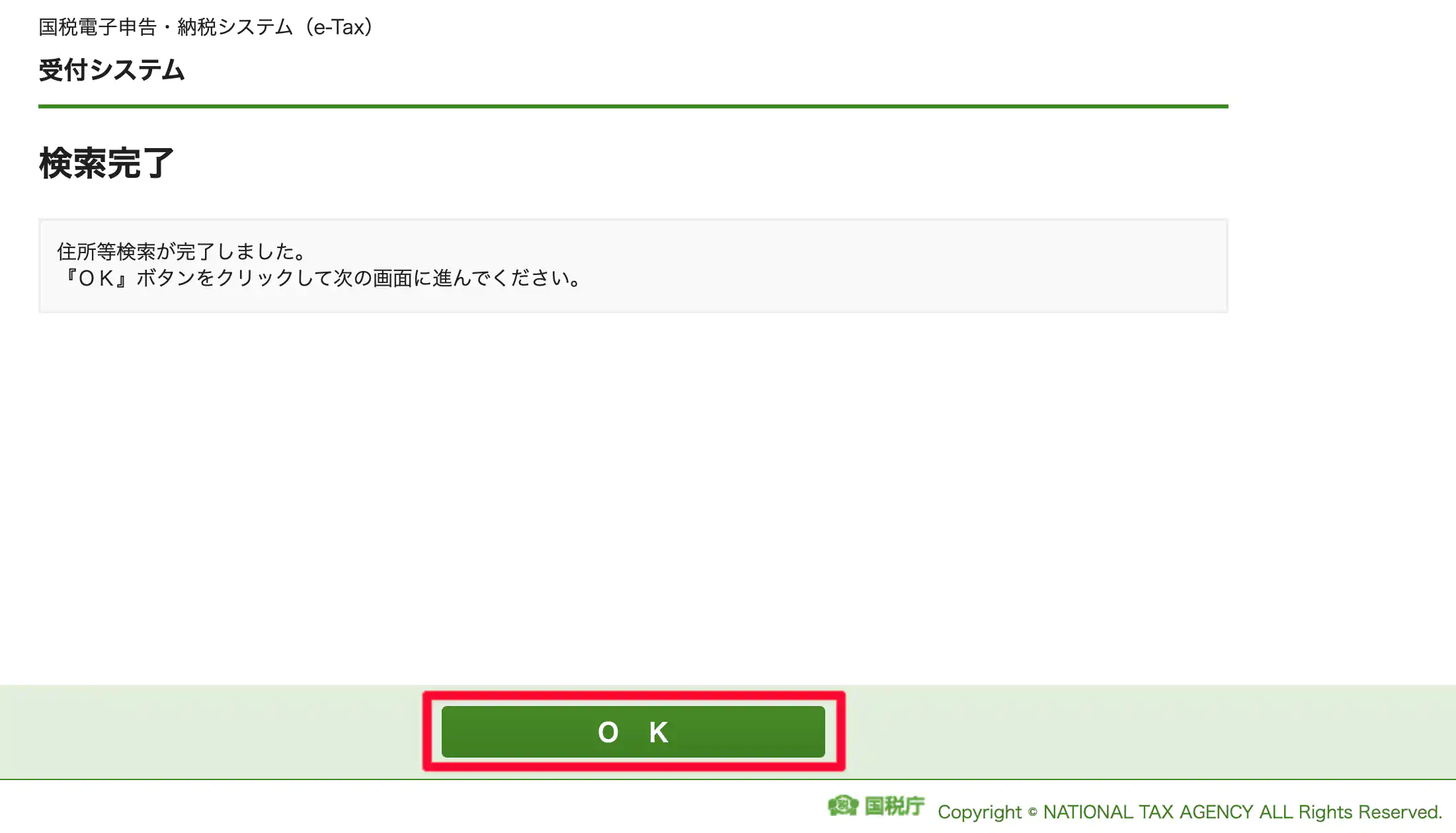

すると、

OKで進むと、、、

e-Tax等への登録情報が表示されます。

内容に訂正が必要ならこの画面をスクロールして下の方にある「訂正・変更」を。

問題なければ右下にある「申告書等を作成する」をクリックしましょう!

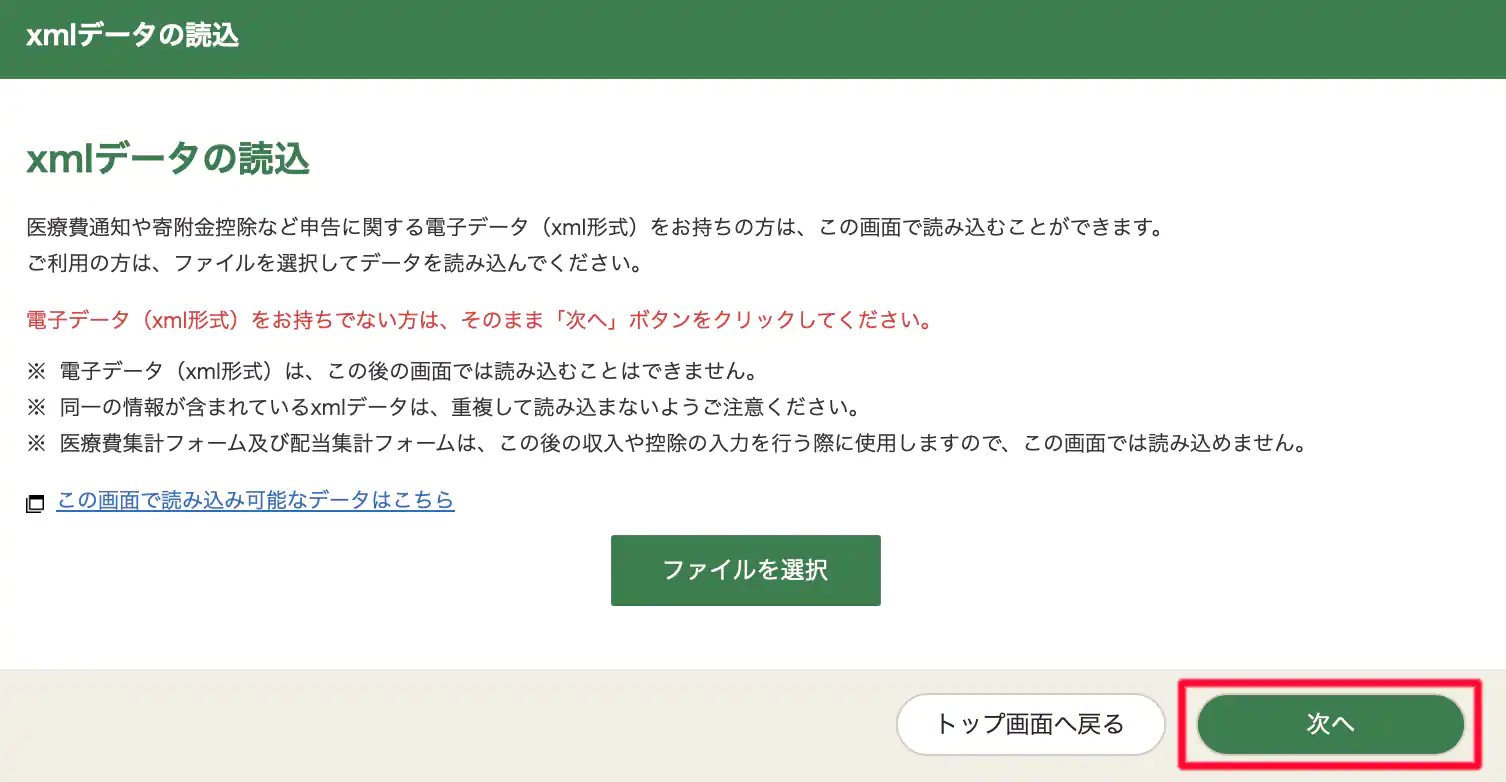

xmlデータの読込の確認

すると、xmlデータを読み込むかどうかの確認画面になります↓↓↓

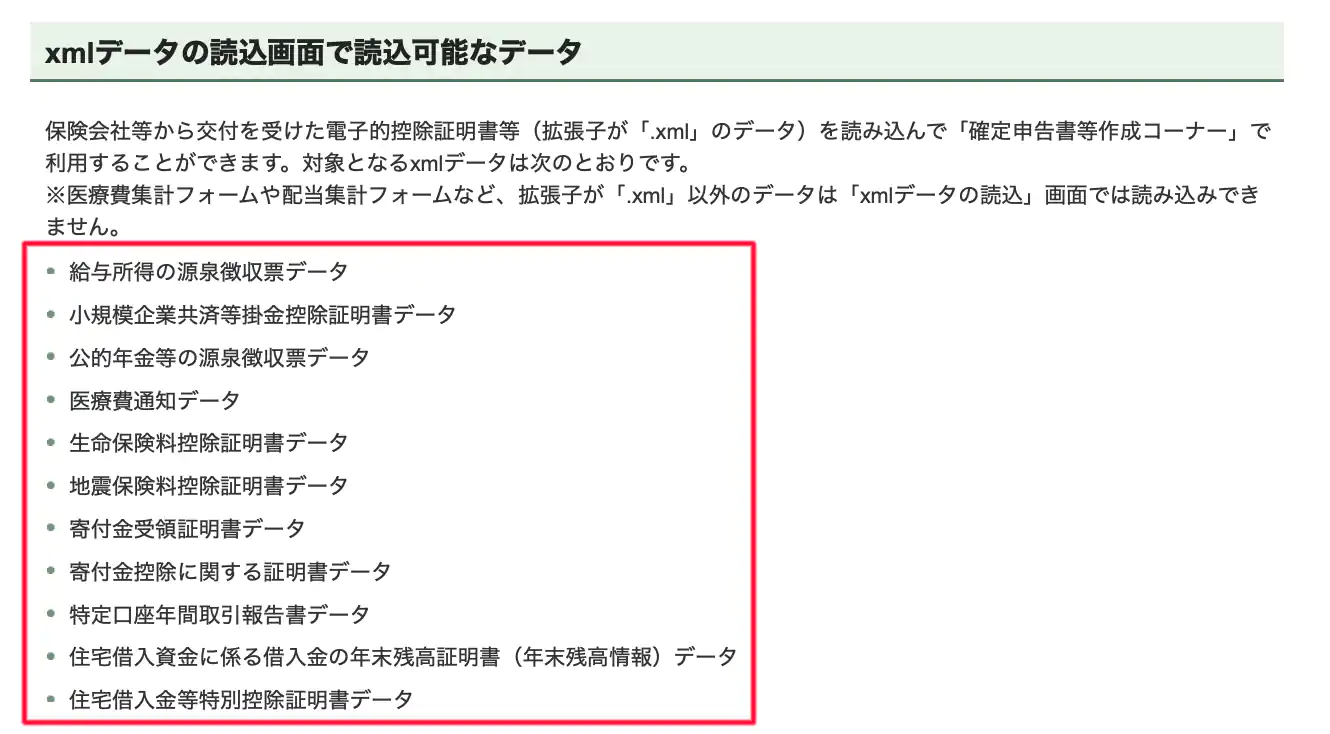

画面内の青文字をクリックすると、読み込めるデータは以下の通り↓↓↓

「なんのこっちゃかわからん!(笑)」なら、右下の「次へ」で進めましょう。

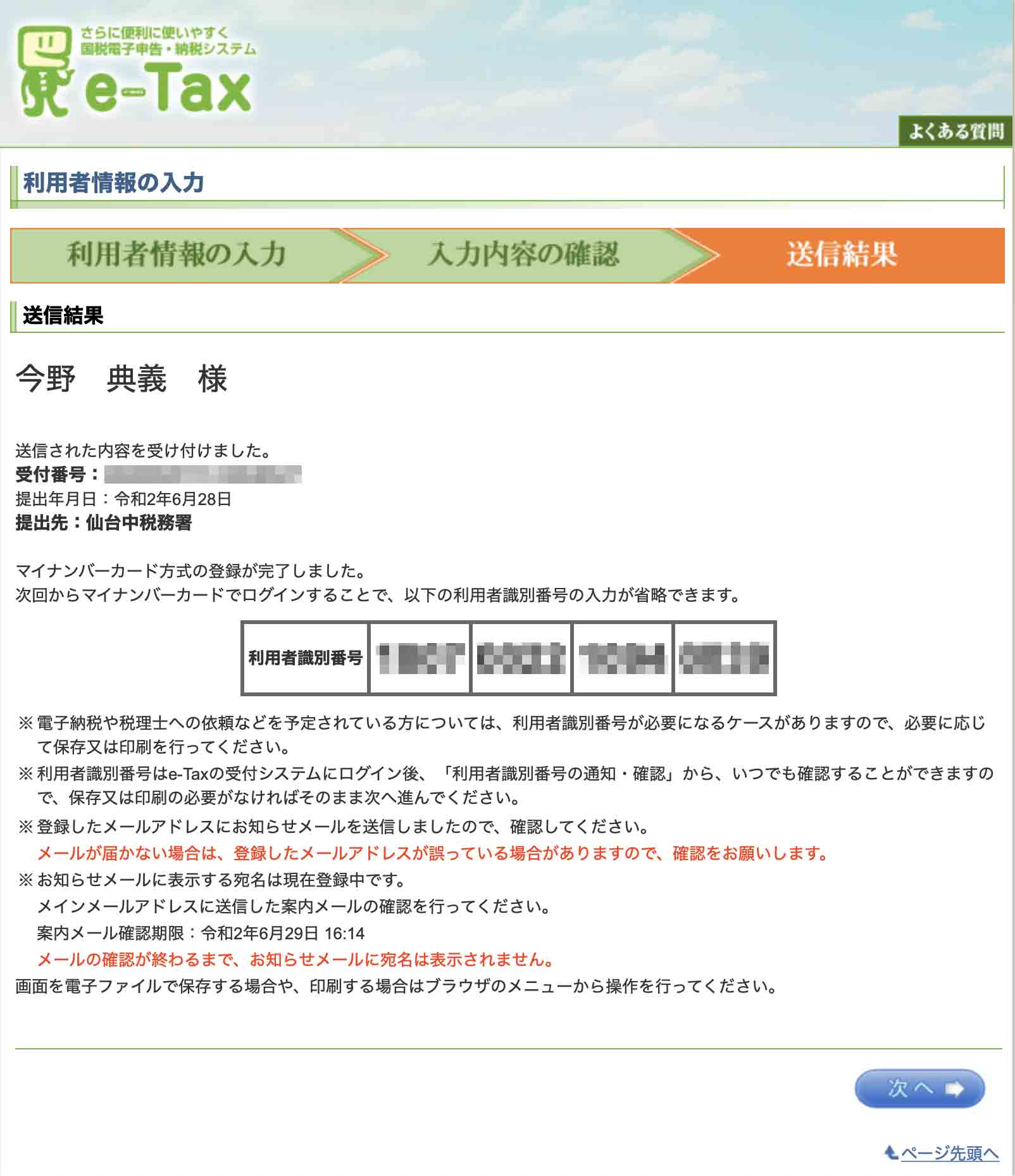

e-Taxをマイナンバーカード方式で利用するための情報登録

【※事前注意】

この章は、ぼくが初めてマイナンバーカード方式で確定申告をした時の画面遷移を載せてます。

マイナンバーカードに情報を登録した今となってはぼくの手元でこの内容が表示されないので、すみませんが最新の画面遷移は『確定申告書等作成コーナー パソコンご利用ガイド 令和6年分(国税局)』でご確認ください。

ただ上記ページを読んだ感じ、画面遷移の全てが載ってるわけでもなさそうだなという感じを受けました。

もしそうだとすれば「古い内容でも注意点や載せてる情報自体、何かの参考になるかも」と思いましたので、当時の古い内容ですがこのまま掲載します。

何かの参考になれば幸いです(^o^)/

ちなみにe-Taxマイナンバーカード方式で2回目以降の利用であれば、この章はスキップされて次の章『申告準備:申告する所得の選択等』の画面が出てきます。

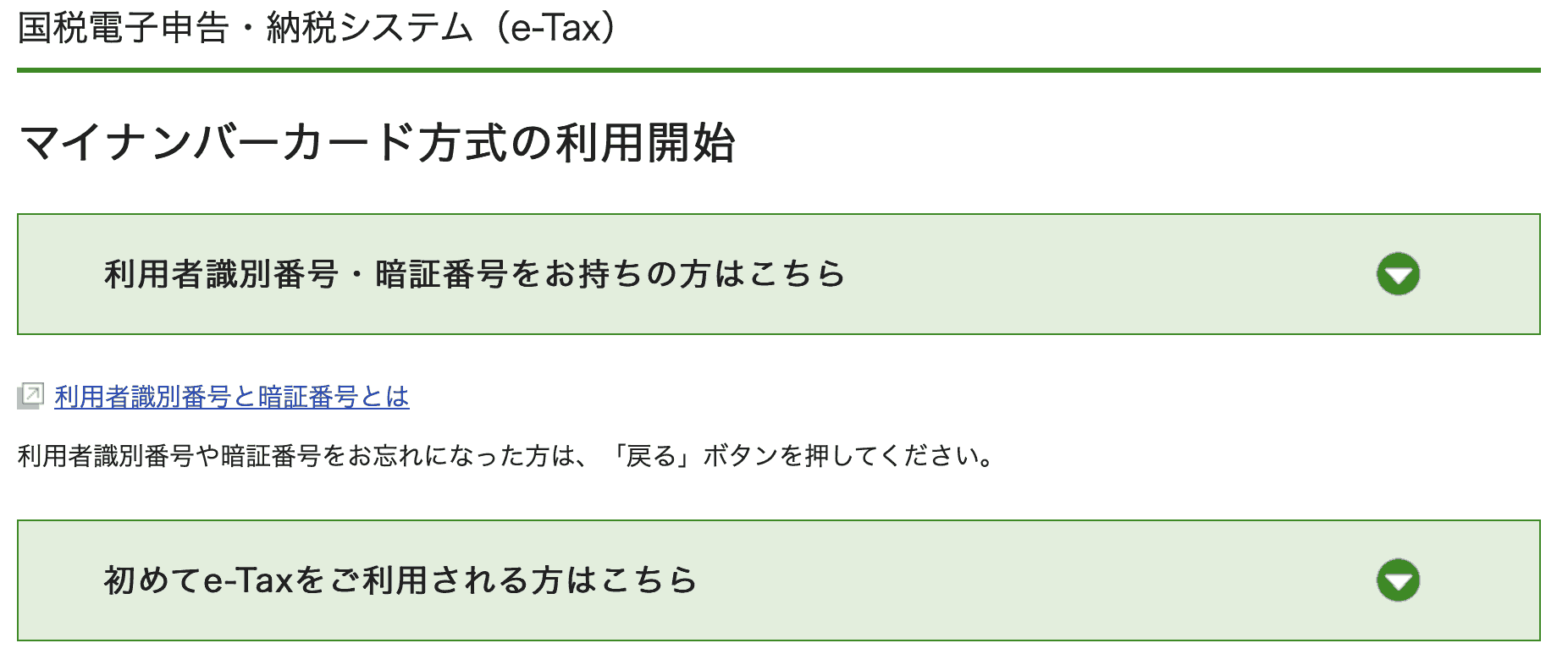

すると、下の画面が出てきます。

ICカードリーダーとマイナンバーカードの準備ができたら赤枠クリックし、

「マイナンバーカードの読み込み」→「暗証番号入力」します。

すると、このような表示↓↓↓

利用者識別番号・暗証番号がある方は上をクリック。

持ってない方は下の「初めてe-Taxをご利用される方はこちら」をクリックします。

【※超注意!!】

利用者識別番号を持っている方が、間違って「初めてe-Taxをご利用される方はこちら」で進んでまた登録してしまうと大変なことになるので、充分ご注意下さい!

参考:相続税申告の作成・提出についてよくある質問(国税電子申告・納税システム e-Tax)

:エラー解決 トラブルシューティング(国税電子申告・納税システム e-Tax)

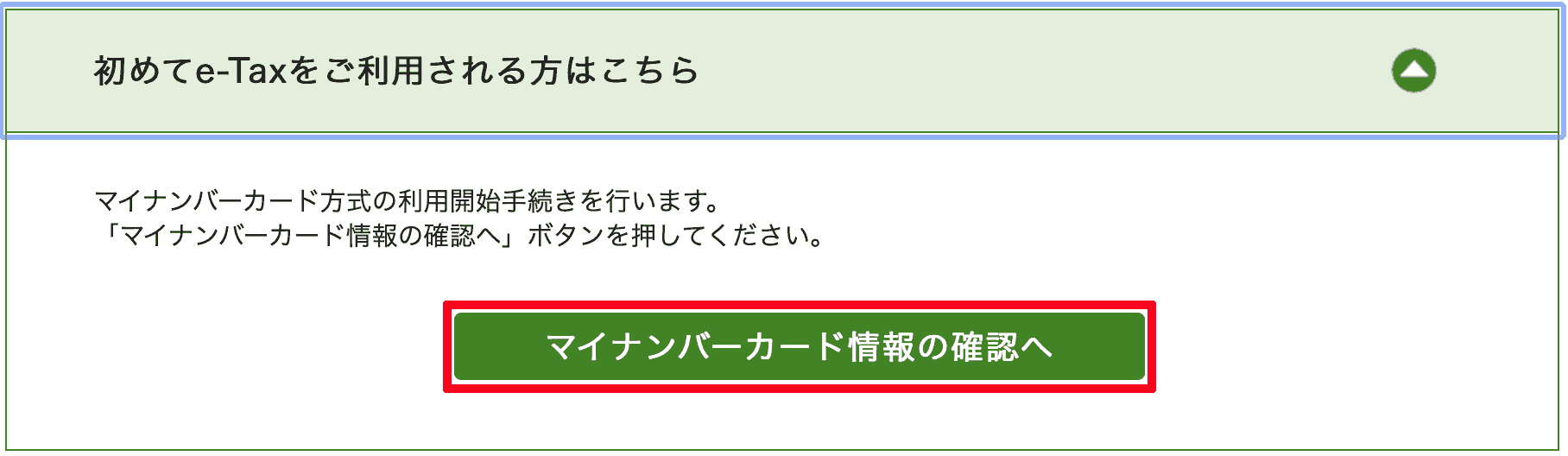

すると、この画面に↓↓↓

「マイナンバーカード情報の確認へ」をクリックし、

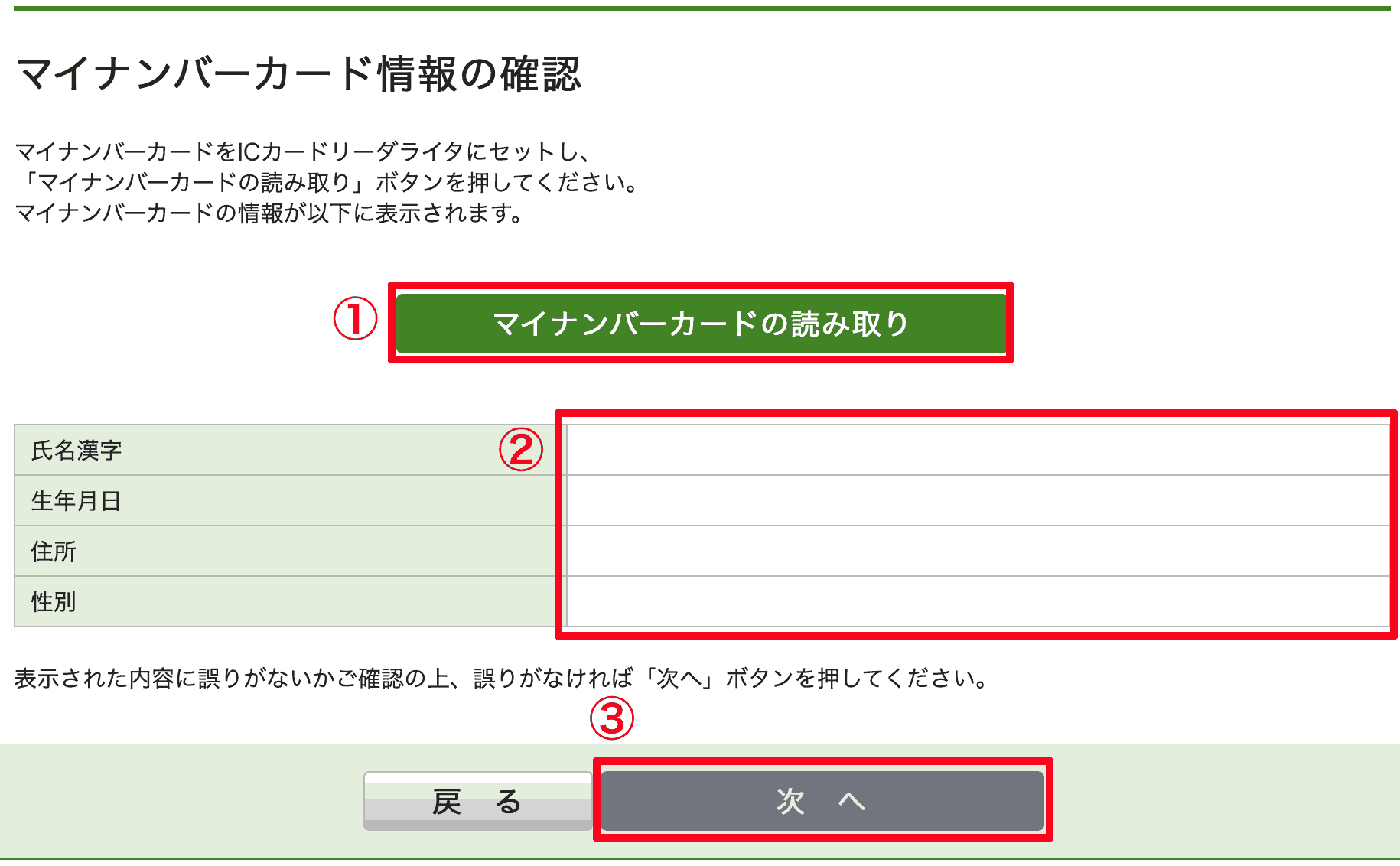

①「マイナンバーカードの読み取り」クリック後、暗証番号を入力します。すると、②に内容が表示されるので確認し、問題がなければ③の「次へ」をクリック!!

空欄に情報を入力します。

納税用確認番号は自分で決めて入力し、画面下にある「確認」をクリック。

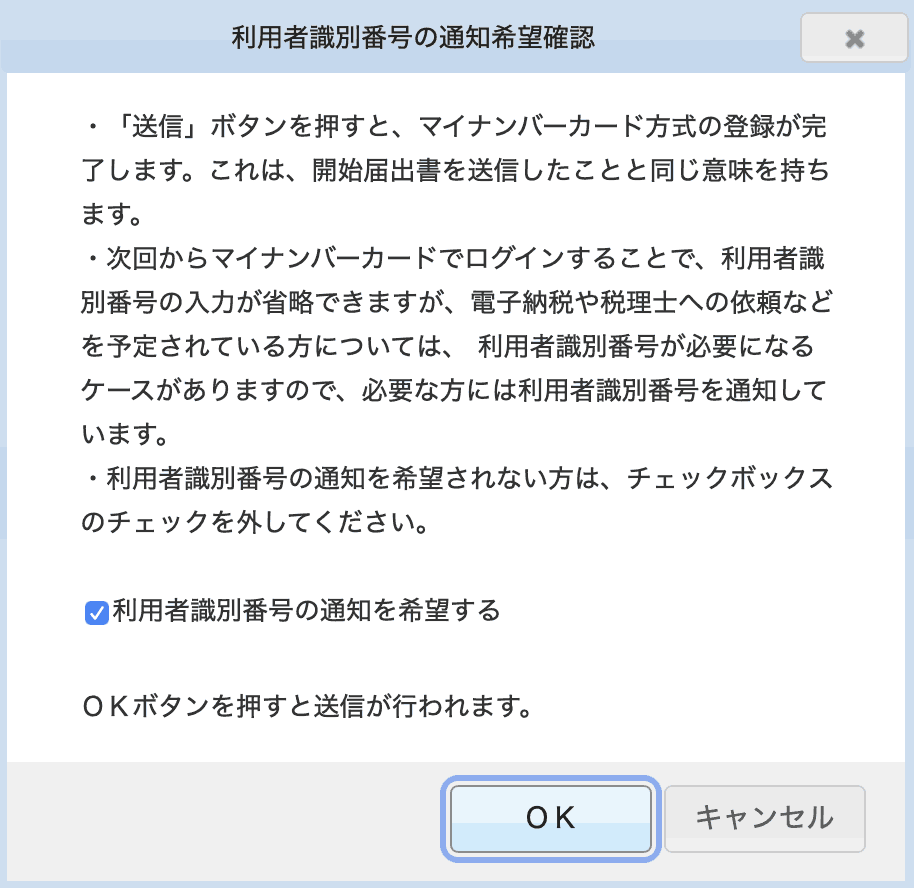

表示された内容を確認して「送信」を押すと、

ぼくは利用者識別番号の通知を希望するので、画像のようにチェックを入れたまま「OK」で進みます。

必要に応じて上記画面のスクショやメモをとりましょう。

また、登録したメールアドレスにもお知らせが届きますので、そちらも内容を確認します。

では画面右下の「次へ」で進みます。

※ここまでが古い内容でした。

ここから下は、記事更新日現在の最新の内容です。

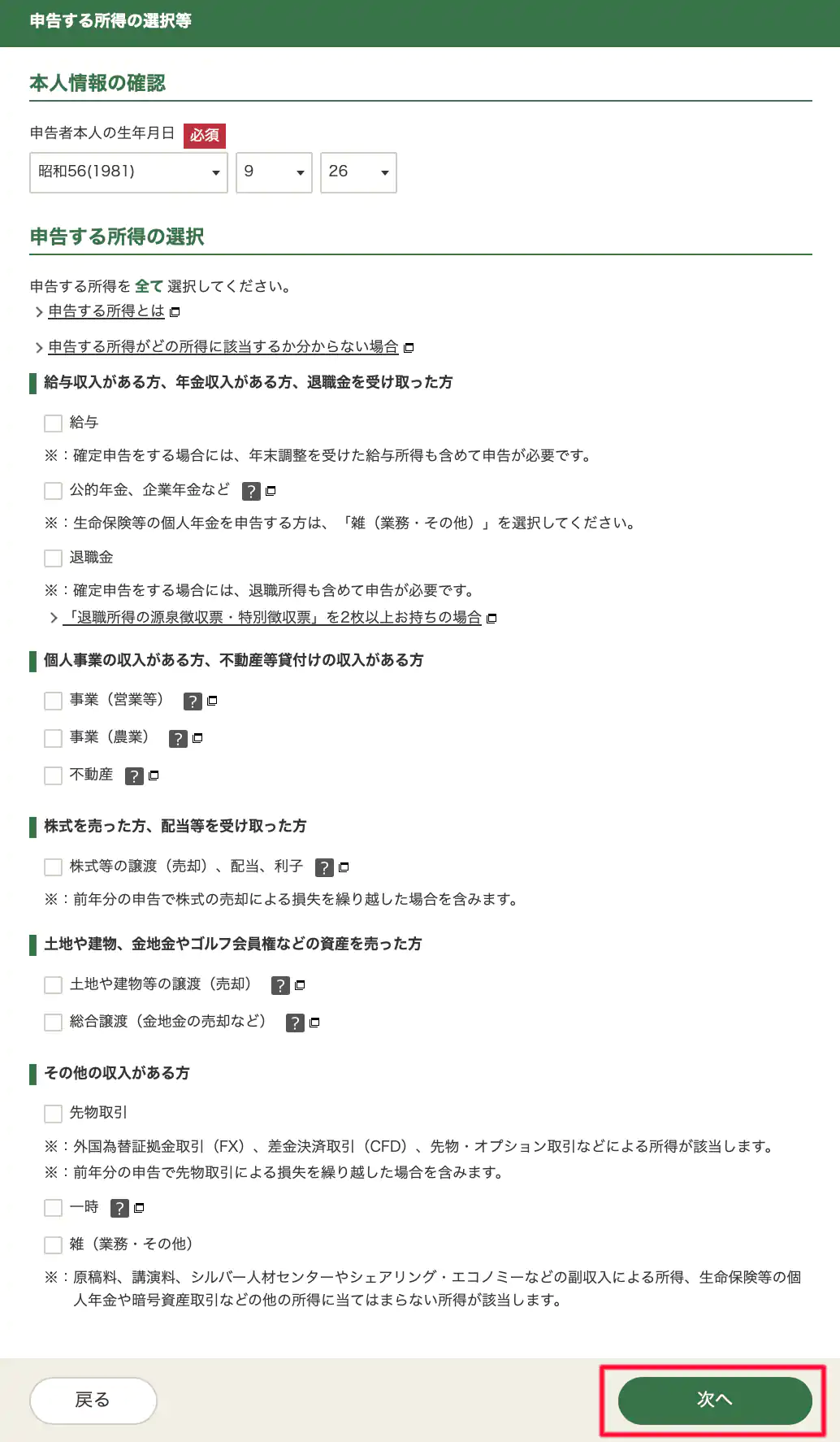

申告準備:申告する所得の選択等

するとこの画面に↓↓↓

文中に用語の説明もありますので、参考にしながらご自分の該当するものを選択しましょう。

選択内容によって、上記画像とは別の文章が追加される場合もあります。

※最初はよくわからないことがめっちゃあると思いますので、焦らずゆっくりと時間をかけて説明を読みながら、確定申告への理解を深めましょう!

完了したら右下の「次へ」をクリックします。

確定申告書を作成するぞ!

すると、この画面になります↓↓↓

いよいよここから、確定申告書のメインの内容が始まります!

あなたの収入・所得・経費などの該当箇所を実際に入力していきます。

項目の近くに「?」マークがあるときはこれをクリックすることで、項目の意味や内容の説明が表示されます。

また入力画面には随時「よくある質問はこちら」「チャットボットに質問する」などもありますので、これらもご活用ください。

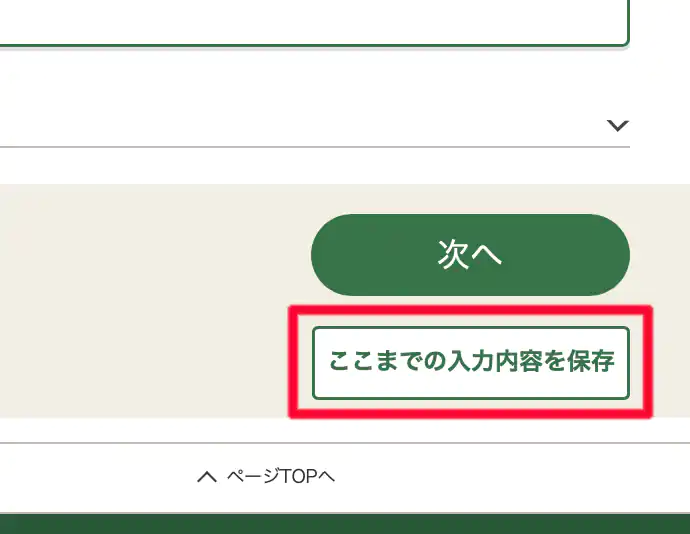

それともちろん、確定申告書に入力したデータのセーブやロードができるので、その方法をご紹介しておきましょう。

セーブ

この画面の右下の方にある、、、

「ここまでの入力内容を保存」をクリック!

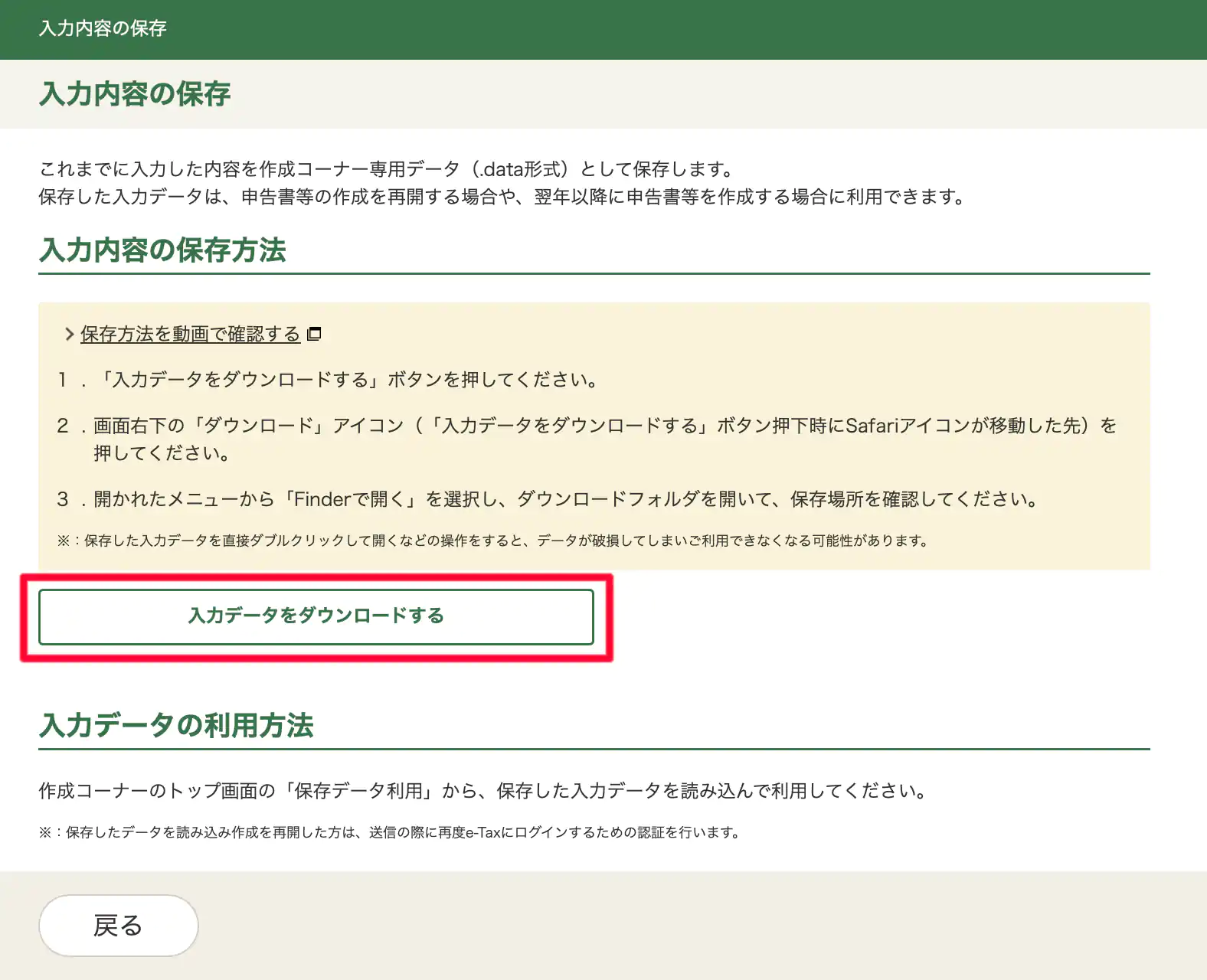

すると、この画面に↓↓↓

赤枠「入力データをダウンロードする」を押すと、「r6syotoku.data」がダウンロードされます。

こんな感じで、データを入力したらこまめにセーブしましょう!

ただしダウンロードフォルダに「r6syotoku.data」がすでにある状態でダウンロードすると「r6syotoku-2.data」「r6syotoku-3.data」のようになるので、ダウンロードする前に古いセーブデータを削除した方がいいかもしれません。

そこはお好みで!

ロード

次はデータのロード方法。

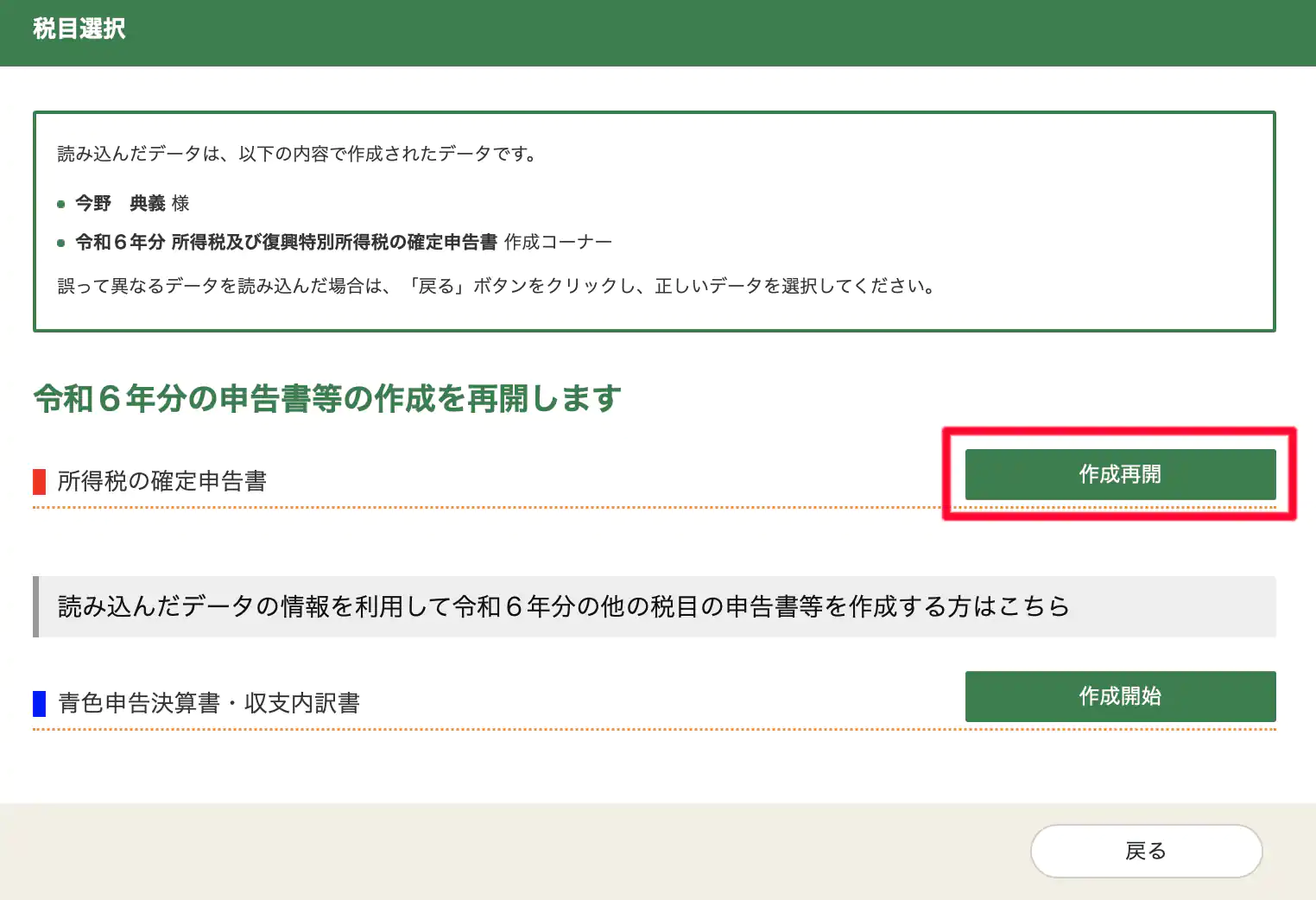

データをロードしたいときは『国税庁 確定申告書等作成コーナー』の、、、

「保存データを利用して作成」から、、、

一番左側の「作成再開」を押して、、

左上にある「ファイルを選択」クリックし、さきほど保存した「r6syotoku.data」を選択し、画面右下の「保存データ読込」をクリックします。

すると、このような画面になります↓↓↓

この記事では「所得税の確定申告書」を作成しているので、画面赤枠の「作成再開」をクリックします。

これでデータがロードされ、入力していた画面に戻れます!

どんどん入力しましょう!

さぁ!

あとは思う存分、自分に関係する項目を入力していきましょう!

すると最終的に納付金額 or 還付金額が表示されます。

自分で計算する必要がないので、その分だいぶ楽&時短できますよ(^o^)/

計算も正確ですし!

e-Taxで他にできること・必要な登録

e-Taxで他にできることや、必要な登録などをまとめておきます!

この章は実際にぼくがやると増えていく仕組みになってますw

電子証明書の再登録

- 引越しをしてマイナンバーカードに関する情報を市役所などで変更した

- マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限が切れたので、電子証明書を区役所などで更新した

などの場合、更新した電子証明書の再登録が必要になります。

こういった場合は『Q 更新した電子証明書をe-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。< e-Taxソフト(WEB版)についてよくある質問(国税電子申告・納税システム e-Tax)』 を参考にして、更新した電子証明書をe-Taxに再登録しましょう!

納税地変更

引っ越しなどをして納税地が変更になる場合は「納税地の変更」が必要になりますが、これもe-Taxで出来ます。

順番としては、、

- マイナンバーカードの情報を市役所などで更新する

- e-Taxで電子証明書を再登録する

- e-Taxで納税地情報を登録しなおす

- e-Taxで確定申告書を提出

といった流れです。

引っ越し先の市役所や区役所で住所変更に関する届けとか出すじゃないですか?

その時もしくは期限内に、マイナンバーカードの情報も更新すると思うんですけど、それを先に済ませておかないとe-Tax自体が利用できないので、それらを先に済ませましょう。

それからe-Taxソフト、もしくは『個人ログイン(e-Tax)』からログインし、直前の章『電子証明書の再登録』を参考に、電子証明書を再登録して下さい。

※もしあなたが法人の場合は「法人ログイン」に切り替えてログインして下さい。

その後、ログイン後のe-TaxのTOPページ下の方にある、、、

「マイページ」をクリック

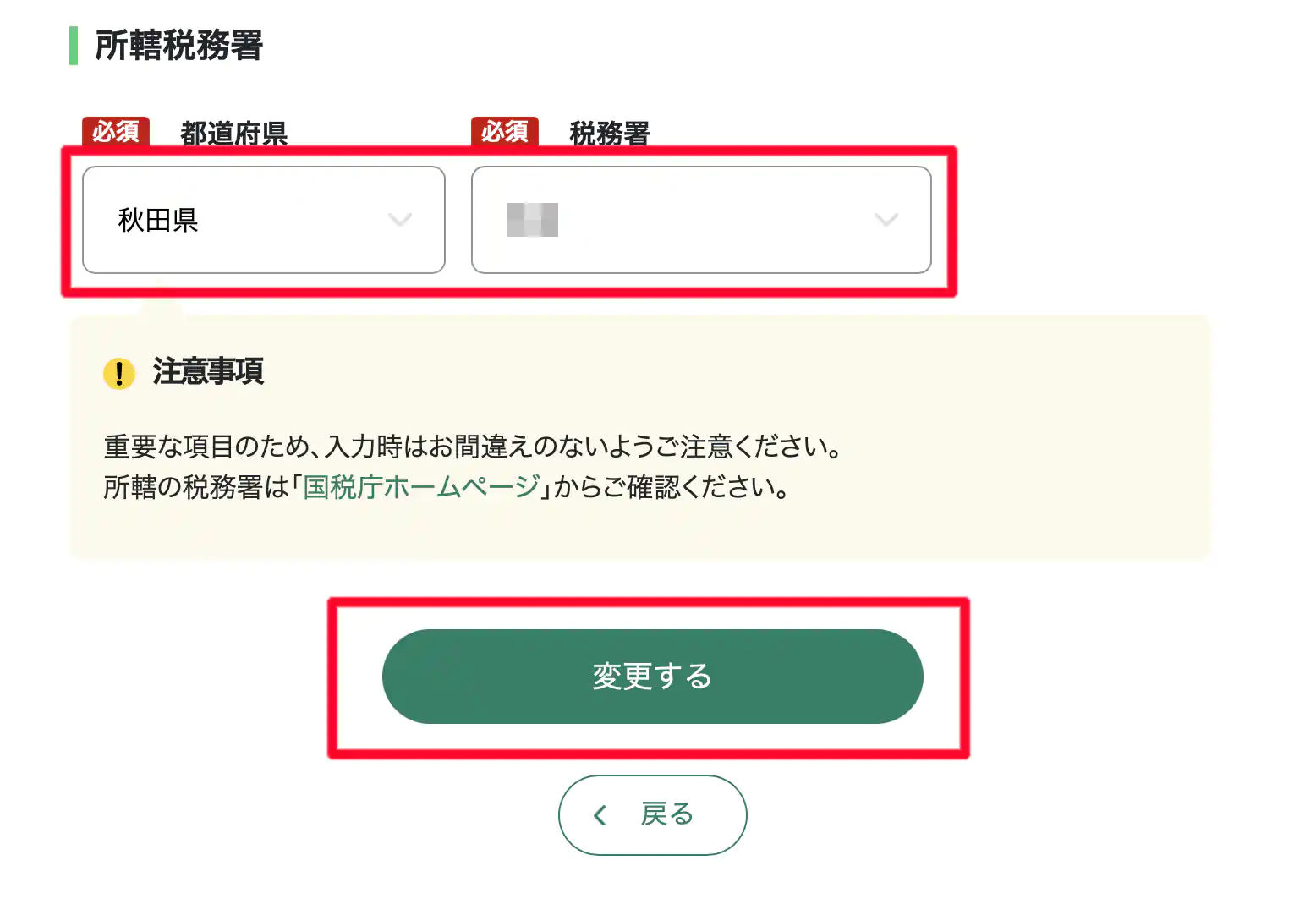

赤枠「基本情報」クリックすると基本情報の画面が出てくるので、その画面をさらに下にスクロールすると「納税地:住所又は事業所等の所在地」の項目があります↓↓↓

赤枠にあるように「郵便番号から住所入力」を利用すると、自動的に所轄の税務署が選択されるとのことですので、この機能を有効に利用しましょう!

で、もう少し下にいくと、、、

「所轄の税務署」があるので、一応確認しておきましょう。

その後「変更する」ボタンをクリックし、納税地変更を完了させましょう!

これでOKです!

まとめ~パソコンで確定申告を楽にしよう!

確定申告のことあれこれ知らなくても、説明もあるので一人でググるよりは遥かにカンタンに確定申告の書類を作成できちゃうわけなのです。

パソコンでe-Tax使ってやれば!

令和4年分から確定申告書Aが廃止されて確定申告書Bに一本化となって書式が変わったりしても「そんなの関係ね〜状態」なので、そういう面でも楽チン!

パソコンで確定申告って、カンタンでいいでしょ?

とはいえ、今回があなたにとって初めての確定申告だった場合は調べることも多くてめちゃくちゃ疲れたでしょう。(いまだにぼくも疲れますが、確定申告初回時の疲弊具合は、、半端じゃありませんでしたもんwもう抜け殻になってましたw)

さて、そんなあなたの手元には最終的に次の3つのデータが残ります。

- 確定申告書の金額だけをクリアした入力データ(r6syotoku.data)

- 確定申告書確認用のPDFファイル(r6syotoku.pdf)

- 確定申告書のPDFファイル(r6syotoku-2.pdf)

(※セーブデータの保存状況や申告した税によって、ファイル名が上記と違う場合もあります。)

これらがあるとマジ便利!

今年の入力データ(r6syotoku.data)を来年の確定申告のときに使えば、、、

- 病院名

- 報酬を受けた事業者の名称や住所

こういった項目がすでに入力された状態で始まるので、かなり楽になることが期待できます。

引越しでもしない限り、お世話になる病院名とかはほぼほぼ一緒でしょうし。

とにかくお疲れっした!

それではまた次のパソジユ記事で、お会いしましょう(^o^)/